‘사랑’이 그리운 날엔 기차를 타라 3

1. 심포리 기찻길(3) - 강삭철도(鋼索鐵道,Cable-Railway)

김민정(시조시인, 한국문인협회부이사장)

영동선(嶺東線)은 경상북도 영주시 휴천동 영주역에서 강원도 강릉시 교동의 강릉역을 잇는 총길이 193.6㎞인 산업철도이다. 1963년 5월 17일 기존의 영암선(영주~철암 간 86.4㎞)·철암선(철암~묵호 간 60.5㎞)·황지본선(통리~심포리 간 8.5㎞)·동해북부선(묵호~강릉 간 44.6㎞)을 하나로 합쳐 영동선이라 개칭했다.

1933년 5월 삼척~북평 간 23㎞가 개통된 것을 시작으로 1940년 8월에 묵호~도계 간, 1951년 10월 도계~철암 간, 1955년 12월 영암선, 1962년 11월 동해북부선이 개통됨으로써 전구간이 연결되었다. 영동선은 영주에서 중앙선과 경북선에 연결되어 X자형 철도망을 이루며 전국을 하나로 연결하고 있다. 또한 동해역에서 북평선(동해~삼화)·삼척선(동해~삼척)과 연결되며, 태백시의 백산역에서 태백선과 이어진다.

산을 깎아 길을 내고 / 바위 폭파 굴을 뚫어

강원산악 심심산골 / 기찻길을 만들 무렵

오십천 / 기─인 적막도 / 깨어나고 있었네

-「철암선을 놓으며-영동선의 긴 봄날 16」 둘째 수

『영동선의 긴 봄날』 16~20은 영동선 철로선과 관련된 이야기이다. 일제 말경에 태평양 전쟁으로 물자가 부족했던 일본은 우리나라의 산업자원을 착취하기 위하여 매장량이 가장 많은 삼척탄전을 개발하기 시작했고, 석탄을 운반하기 위해 묵호항을 만들고, 산업철도와 신작로를 만들기 시작했던 것이다. 해방 후에도 우리나라 산업발전을 위하여 삼척탄전의 무연탄이 필요했기 때문에 철도 개발이 계속되었던 것이며, 이러한 영동선은 많은 석탄을 운반했다. 또한 포장되지 않은 신작로로도 많은 석탄들이 운반되었는데 하루에도 수십 번씩 석탄먼지를 꺼멓게 날리며 가루탄을 실은 트럭들이 신작로를 지나가고, 터덜거리는 시골 버스가 지나가기도 했다.

동해북부선 개통, 1962. 11. 6(묵호~강릉) 사진 제공: 한국철도공사

태백산맥 굽이마다/ 흐르는 바람결도//

심포리서 통리고개/ 통리에서 심포리길//

도도한/ 태백준령을/ 다시 한 번 만났다//

삼척, 도계, 심포리를/ 거쳐 온 숨찬 기차//

급경사 통리고개/ 더 이상은 가지 못해//

아득한/ 산기슭에선/ 주저앉고 싶어했다

「통리 고개 - 영동선의 긴 봄날 51」전문

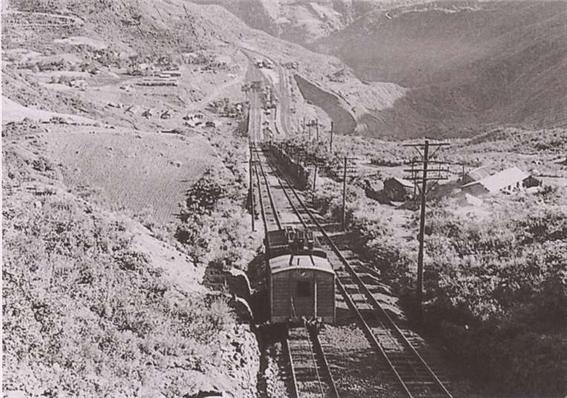

강삭철도(아래쪽이 심포리, 윗쪽이 통리) 사진 제공: 한국철도공사

『영동선의 긴 봄날』 51~60은 강삭철도에 관한 이야기이다. “기울기 30‰란 1000m 진행에 30m가 올라가는 것을 의미하는데, 기울기가 30‰이상이면 운전하기가 힘들다고 한다.”고 하여 스위치백 철도가 있었지만 더 가파른 경사 구간이었던 심포리·통리 구간에는 국내 유일의 강삭철도(鋼索鐵道, Cable-Railway)였던 로프형 철도가 있었다. 강삭철도(鋼索鐵道;Cable Railway)는 레일 위에 설치된 차량을 밧줄로 견인하여 운행하는 철도를 의미한다. 즉 물체가 매우 큰 경우 차량을 운전하는 것이 불가능하기 때문에 로프에 차량을 팽팽하게 연결하고 권양기를 이용하여 화차를 쇠줄로 끌어올리는 방식이다. 종종 인클라인 철도(Incline Railway) 또는 케이블카(Cable Car)로 불리기도 하는데, 그 당시 주민들은 “강색선”또는 “마끼”라고 불렀다. 이런 시설은 1877년 스위스에서 처음 건설돼 등산이나 관광목적으로 사용되었다. 심포리와 통리 1.1Km 구간은 1940년에 강삭철도가 설치되어 황지본선(심포리~통리)이 개통된 1963년 5월 20일까지 운행되었다.

강삭철도는 두레박식과 순환식이 있는데, 심포리~통리 구간에는 두레박식이 이용됐다. 심포리와 통리에 소규모의 조차장이 조성되어, 도착한 화물 열차를 한 량씩 분할하여, 전용의 강삭차에 연결하여 올려보내거나 내려보내고, 이를 다시 조성하여 운행하였다.

인크라인은 450마력과 750마력의 전동기 2대로서 강삭차(鋼索車)를 이용하여 화차 한 량씩 수송하는 것이 고작이었으며 복선에 15도 45분의 구배선(265/1000)에다 강삭을 감아 오르내리는 것이며 최대로 감아올리는 중량은 56톤인데 이중 강삭차가 11톤, 공차자중 12톤, 와이어로프 중량 12톤으로 그것을 제외하면 최대화물 적재중량은 21톤이었다. 최대 감아내리는 중량은 83톤으로 자중을 제외하면 화물은 40톤이었다. 이로 인해 하루에 취급하는 화물 처리량은 최대 745톤으로 수송에 심각한 장애가 되었다.

강삭속도는 최대 250M/min, 평균 240M/min이었고, 운전시간은 780초(기동시간 60초, 전속시간 480초, 감속시간 60초, 정지시간 180초), 운전구간은 약 1,080m였고, 최극구배는 282/1000(15도 45분)이었다.

인크라인(심포리~통리)구간을 걸어 오르는 모습 사진: 철도동호회 카페

강삭철도로 화물차량 운송 모습 사진 제공: 한국철도공사

국내 유일 로프형인/ 강삭철도 설치되어//

두레박식 쇠줄로써/ 끌어 올린 화물열차//

수직의/ 가파른 길을/ 사람들은 걸어갔다//

지정석도 없었기에/ 사람들은 서둘렀다//

뜀박질로 가야지만/ 좌석이 확보되던//

거기도/ 자리쟁탈전/ 늘 생존은 치열했다

- 「강삭철도 - 영동선의 긴 봄날 52」 전문

화물열차는 인크라인에 의해 한 번에 한 차량씩 끌어올렸지만 여객열차는 무거워 끌어올릴 수 없었다. 때문에 영주쪽에서 오는 영동선 여객열차는 통리역이 종착역이었고, 북평(현재는 동해) 쪽에서 오는 여객열차는 심포리역이 종착역이 되었다. 승객들은 통리역이나 심포리역에 내려서 다음역인 심포리역이나 통리역까지 가파른 비탈길을 걸어 오르고, 걸어 내려서 대기하고 있던 열차를 타야했다. 지정석이 없었기 때문에 여객열차가 정차하자마자 내려 다음 역을 향해 가파른 언덕길을 내달려야만 했다. 걷기 힘든 어린이, 노약자, 짐이 많은 사람 등을 위해 짐꾼들인 지게꾼이 등장하게 되었고, 한창 때 150여 명의 짐꾼이 승객들과 함께 고개 오르내리기를 하며 생계를 꾸려갔다. (김태수, 강원도 삼척시 도계읍 탄광촌 사람들의 삶과 문화, 삼척시립박물관)

짐꾼들은 짐삯 받고/ 무거운 짐을 지고//

때로는 어린애도,/ 허약한 노인들도//

지게에/ 얹어져 가는/ 진풍경도 있었다//

통리서 짐 받아 싣고/ 심포리로 내렸다가//

다시 또 짐 받아서/ 통리 고개 올라가는//

하루의/ 두 번 왕래길/ 뻐근했던 삶이었다

- 「강삭철도 짐꾼들 - 영동선의 긴 봄날 53」 전문

겨울철 언덕길을 걸어 올라가고, 걸어 내려오려면 눈이라도 오는 날은 아주 미끄러웠다. 그럴 경우 신발 밑창에 네 개의 징을 박아 만든 지금의 아이젠과 비슷한 역할을 하는 신발인, 싸카를 역전에서 대여해 주곤 하였다. 그리고 그 손님들과 함께 올라가서 그것을 회수하여 가지고 다시 그 역전에서 기차를 기다렸다가 손님에게 대여해 주고 함께 내려와서 회수하는 방법을 썼다. 이것도 빌릴 형편이 못되는 사람들은 신발에 새끼줄을 감아 덜 미끄럽게 만들어 언덕길을 오르고 내렸다.

철판을 구해다가/ 신발 크기로 자르고//

뾰족한 징 네 개 박고/ 좌우에는 끈을 달아//

신발의/ 밑창에 대어/ 좌우끈을 묶었다

- 「싸카 - 영동선의 긴 봄날 56」 첫째 수

기차를 바꿔 타며/ 기다리는 한, 두 시간//

야바위에 빠진 사람/ 색시에게 홀린 사람//

몇 차례/ 탑승 방송에도/ 아랑곳이 없었다

- 「강삭철도 주변 - 영동선의 긴 봄날 55」 둘째 수

통리역전은 늘 시끌벅적했는데 직접 농사지은 것들과 삼척, 묵호에서 올라온 생선을 팔기 위한 임시장이 서곤 했고, 소매치기(쓰리꾼)들도 있었는데 대바우촌이란 사창가의 폭력조직이었던 흰장갑과 빨간마후라 등이 유명했으며 이들이 마을에 나타나면 사람들은 벌벌 떨었다고 한다. 또 기차가 정차했다가 출발하기까지는 2시간 정도의 여유가 있었는데, 그 동안 사람들은 통리에서 심포리로, 심포리에서 통리로 옮겨서 기차를 타고 시간이 남으면 술도 한 잔씩 하다가 계속 마시든가, 아니면 노름의 일종인 야바위에 빠져 그것을 계속하느라 기차시간을 놓치는 사람들도 있었다.

황지본선(심포리~통리구간 8.5km) 개통 사진 제공: 한국철도공사

황지본선(심포리~통리구간 8.5km) 개통 사진 제공: 한국철도동사

인클라인 옛터 (추추파크 관광지)

1963년 5월 20일 10시에 강원도 삼척군 장성읍 통리역(해발700m)에서 주로 터널로 이루어진 8.5Km의 황지본선(심포리~통리)이 개통되면서 강삭철도는 사라졌다. 여기도 산을 굽이굽이 돌아가는 지그재그형 철길이지만 기차가 뒤로 가는 구간은 아니다. 강삭철도가 사라지면서 주변의 여러 풍경도 함께 사라졌다. 식당과 술집도 없어지고, 짐꾼들도 사라지고, 싸카를 빌려주던 풍경도 사라졌다. 지금은 강삭철도가 운행되던 공간에 추추파크를 만들었다. 강삭철도도 처음에 복원을 하여 관광객이 타고 즐겼으나 고장이 나는 바람에 지금은 운행을 중단하고 황지본선이 다니던 기찻길도 레일바이크와 관광열차를 운행하고 있다.

올라가는 통리선과/ 내려오는 심포선이//

햇빛과 바람 속을/ 통과하고 있을 때//

양편엔/ 식당과 술집/ 한 시대를 풍미했다//

몇 개의 긴 터널로/ 사라져간 강삭철도//

그 한 때 화려하던/ 까마득한 언덕길엔//

추억만/ 잡풀로 자라/ 흔들리고 있었다

- 「흔들리는 풍경 - 영동선의 긴 봄날 60」 전문

'수필' 카테고리의 다른 글

| '사랑'이 그리운 날엔 기차를 타라 5 (0) | 2024.11.28 |

|---|---|

| '사랑'이 그리운 날엔 기차를 타라 4 (4) | 2024.11.28 |

| '사랑'이 그리운 날엔 기차를 타라 2 (1) | 2024.11.28 |

| '사랑'이 그리운 날엔 기차를 타라 1 (3) | 2024.11.27 |

| 한국문학인 세계속을 거닐다 (10) (1) | 2024.01.20 |

댓글