|

|

|

|

흔들지 마

흔들지 마

가지끝에 앉은 고독 |

|

|

|

와르르

무너져서 네게로 쏟아질라 |

|

|

|

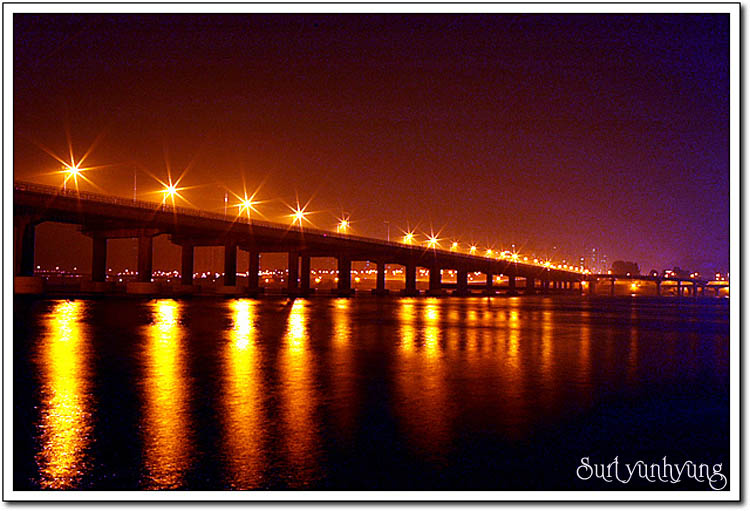

점점이

흐르는 불빛

불빛 묻고 흐르는 강

|

|

사랑으로 노래하는 낭만적 서정

진순애 <문학평론가>

김민정의 노래는 삶에 대한 사랑의 마음을, 더욱이 낭만적 가락에 실어보내고 있어서 따뜻하다. 슬프고 고독스러운 삶의 자락들도 따뜻한 서정을 담뿍담은 낭만적 가락이 있어서 오히려 즐거운 노래로 들리기조차 하다. 김민정 시조의 이러한 미감은 그의 무르익은 내면의 넉넉함을 대변하기도 하며, 또한 시조라는 장르가 지닌 미적 특성이기도 할 것이다. 그러나 좀더 엄밀히 말하면 시조장르의 미적 특성에서 비롯된 낭만적 가락이며 따뜻한 서정이라고 할지라도 시인의 내면이 넉넉하지 못할 때에는 이와 같은 미감은 발휘될 수 없을 것이다. 그러므로 서글프고 스산스러운 삶을 낭만적 서정, 즉 따뜻한 여유로 피워올릴 수 있는 공로는 오직 시인의 깊은 내면풍경에서 비롯된다는 말이다. 김민정의 사랑의 시선은 일상적 삶 뿐만이 아니라, 잊혀져가는 과거적인 아름다움에도, 그리고 사물의 미세한 요소 하나하나에 섬세하게 머물러 있다. 그래서 그의 시어들 역시 아름다운 울림을 섬세하게 내뿜는다. 가령 ‘목덜미/ 적신 하루가/ 탱자울을 넘어 가네.’(그리움)라거나 ‘안으로/ 태우는 불꽃/ 한 송이 꽃이 핀다 (겨울나기)라거나, 또 ’푸름은 고요를 더해/ 내리쬐고 있었다(오월), ‘가물대는 하얀 나비/ 바람손 / 가지 끝에 걸고/ 개벽하여 눈을 뜬다.’(때때로 만남은), ‘오늘은/ 이별 마루에/ 홀로 앉아 흔드는 손.’(이별) 등에서 사물에 대한 깊은 천착과 함께 김민정의 섬세한 언어감각을 만난다. 이와 같은 섬세한 가락속에 삶의 적막함은 낭만적 서정으로 승화되고 있다.

흔들지 마 흔들지 마 가지 끝에 앉은 고독

와르르 무너져서 네게로 쏟아질라

점점이 흐르는 불빛 불빛 묻고 흐르는 강 -<여인> 전문

김민정 시조의 수작 중의 하나인 <여인>은 깊은 고독을 승화시킨 여인의 내면이 정갈한 언어감각과 그에 따른 운율미에 의해 압축적으로 내재되어 있어서 빼어나다. 특히 고독을 ‘가지 끝에 앉았다’라거나, ‘와르르 무너져서/ 네게로 쏟아질라’라고 한 점, 나아가 ‘불빛묻고 흐르는 강’이라고 하여 여인이미지를 강물에 잠긴 불빛으로 상징하여 마감한 점이 뛰어나다. 가지 끝에 앉은 고독이란 인간의 고독한 현재를 아주 절실하게 표현한 말로서, ‘가지 끝에 앉은 새’에서 시인은 인간의 고독을 상상했는가 보다. 더욱이 금방이라도 가지 끝에서 ‘네게로’ 쏟아져 내릴 고독한 심사를 애써 견지하며 붙잡아 놓는 김민정의 시적 견제력이 아름답다. 그래서 여인의 강은 고독의 강으로, 또 사랑의 강으로 바꿀 수 있겠다. 또한 여인이란 어휘는 모든 여성에게 부여될 수 있는 이름이 아니다. 여성과 여자와 여인은 그 이미지에 있어서 각각 다르며, 여기에서 파생된 어머니, 아내, 누이로서의 이름 및 그 이미지 역시 그 역할에 따라 다를 수 밖에 없다. 그러나 여인이미지에 이 모든 이름이 흡수될 수 있다고 한다면, 그 공통항은 성숙이라는 내용에 있을 것이다. 여인이라는 이름은 성숙한 여성에게, 여자에게, 어머니에게, 아내에게, 누이에게 붙일 수 있다는 말이다.

당신의 계절이 내게와 익는 오후

바람 안에 숲 잠들면 하늘은 숨을 쉬고

성숙은 어줍잖이도 자릴 펴고 있더라. -<성숙> 일부

‘당신의 계절’이란 누구의 계절일까. 신을 말함인가, 우주를 일컬음인가, 아니면, 그리운 이를 칭함인가. 그러나 ‘당신’이 누구이건 간에 시인의 내면을 성숙케하는 대상이라면, 그 대상은 시인 자신에 대한 다른 호칭일 것이다. 성숙이라는 주제 속에서 분리되어 있는 시적 주체와 객체가 융합될 수 있다는 말이다. 그와 같은 작용을 향한 매개는 시적 주체의 사랑깊은 내면에서 가능할 수 있으리라, 사물에 대한 사랑의 눈을 떴을 때 비로소 시적 주체는 성숙이라는 자리에 임할 수 있기 때문이다. 더욱이 ‘성숙은/ 어줍잖이도/ 자릴 펴고 있더라.’에서 ‘어줍잖이도’라는 시인의 겸허를 부각시키는 어휘는 시인의 성숙의 자체가 더욱 깊어져 있음을 알 수 있게 한다. 즉 성숙이란 그 목표를 향하여 질주할 때 도달하는 것이 아니라, 삶을 사랑하며, 주위를 사랑하고, 사물에 대한 따뜻함으로 마음이 열려 있을 때, 계절의 변화처럼 소리없이 내게 와서 ‘자릴 펴고’ 나를 맞이하듯이 되어 있는 상태라는 말이다. 사랑을 노래하되 따뜻하고 넉넉한 가락으로 빚어낸 김민정의 낭만적 서정을 또 한번 확인하는 바이다. |

'김민정 시조평' 카테고리의 다른 글

| 김민정 시조론 - 곡진한 효성 <김진선> (0) | 2011.01.05 |

|---|---|

| 김민정 시조론 - 아름다운 내면의 표출 <김지원> (0) | 2011.01.05 |

| 김민정 시조론 - 기억과 회귀의 시학 <유성호> (0) | 2011.01.05 |

| 김민정 시조론 - 순수와 화해의 시학 <이지엽> (0) | 2011.01.05 |

| 김민정 시조론 - 시조의 達人 < 정완영> (0) | 2011.01.02 |

댓글