|

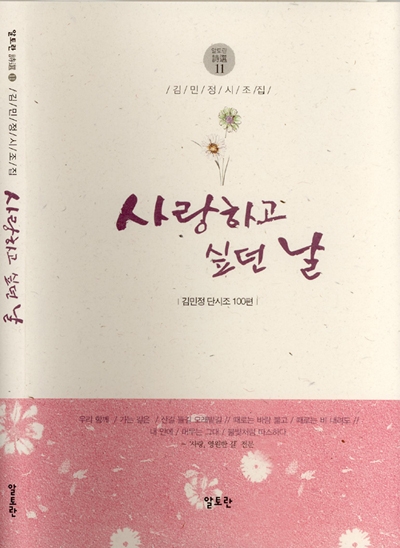

1. 시집 ‘사랑하고 싶던 날’

한국시조문학 100주년이 되는 2006년에 시조시인 김민정은 단시조 100편을 편

집하여 기념하는 차원에서 발행했다. 옛시조는 거의 단시조가 많았으나 연시조도

몇 분들에 의해 시도되었다. 필자가 초등하고 5․6학년 때 한국 고시조 200여 편

을 다 외우면서 시인의 꿈을 키웠던 일이 있었다. 이 일이 나로 하여금 시인으로

살아온 60년의 바탕이 되었던 것은 사실이다.

자유시형을 좇아갔던 것은 그냥 표현의 안일성, 시조라는 그릇에 담겨질 수 없

다는 넘치는 의욕 때문이라고 여겨왔는데 그것은 참된 이유가 아님을 깨닫고 있

다. 게으르고 성실치 못하고 편의주의에 빠진 알량한 나의 못된 인간성 때문이라

고 고백해야 당연한 것으로 여겨진다. 시조의 미학은 우리 전통문학의 미학이요,

꼭 이룩해 놓아야 할 금자탑임에 틀림없다. 그런 점에서 김민정의 시조시집

'사랑하고 싶던 날’은 내게 큰 힘으로 다가오는 시조미학의 얼굴이었다.

2. 시조의 미학

시조가 풍월이나 읊조리고 풍자의 노래로 끝난다면 미학의 수준은 한계가 있는

것이다. 그러나 요즘은 그 주제의 획기적인 선택, 역사의식의 발휘, 사회개혁의

함성, 그리고 실존적 의식의 구조로 발전하면서 현대감각의 놀라운 의식으로 일어

나고 있다. 그 주제의식의 변화가 시조의 주제로 자리 잡으면서 시조문학의 풍토

가 바뀌고 있는 것이다.

윤금초의 ‘청맹과니의 노래’는 우리나라 시조문학의 주제가 확대되어 나타난

귀한 예가 아닐 수 없다. 해야할 말, 하고픈 말을 거침없이 풀어놓는 시조창작의

현주소를 보는 느낌을 주고 있다. 그러기 위해서 시조의 소재도 크게 확충되고

있다. 시조의 미학을 찾는 데는 형식문제와 주제문제로 나누어 같이 생각해야 한

다. 그것이 시조를 바로 아는 길이기 때문이다.

3. 시조의 형식 문제

평시조, 엇시조, 사설시조, 양장시조 등의 형식을 고찰하면 우리 전통문학의

형식으로 남아 있는 참으로 아름다운 그 얼굴 시조의 참모습을 만나게 된다. 이

형식의 만남은 오롯이 남아 있는 우리전통문학의 얼굴이기에 우리 현대문학의 어

머니를 만나는 감격으로 느껴진다. 시조문학의 형식을 만나지 않고서는 누구라도

우리문학의 수 천 년 전통문화의 얼굴을 못 만나는 것이 된다.

김민정의 시조시집‘사랑하고 싶던 날’의 앞자리말‘시인의 말’에서 3장

6구12음보의 짧은 형식을 일컬어 ‘말은 짧고 뜻은 길게’해야하는 미적활동,

그 실례가 바로 시조문학의 본령이라고 했다. 즉 평시조의 교과적인 전개가

바로 시조의 본령이라는 말이다. 현존의 수많은 시조시인들이 즐겨 쓰는 평시

조가 바로 이러한 형식으로 창작되어 왔다. 그러나 이 형식에서 어느 한 장이

한 두 개의 음보가 많아져서 엇시조로 쓰인다고 해도 필요했던 것은 평시조에

서 사설시조로 넘어가는 과정에 이런 엇시조의 모습이 나타났기 때문이다.

사설시조의 발달은 하고픈 말은 많고 평시조 형식에만 얽매일 수가 없었기

때문에 나타난 현상이라 할 수 있다. 양장시조는 3장의 시조가 2장으로 요약

된 모습인데 시조의 변형임에 틀림없다.

4. 김민정의 미학

김민정의 시조문학 미학은 두 가지 점에서 두드러지게 나타났다.

그 하나는 시조형식이다. 우리전통 시조문학의 평시조, 그것도 단시조를 찾아

끝까지 제자리를 지킨 이 시집의 작품 형식이다. 이 얼마나 아름답고 놀랍고

찬란한 얼굴인가! 단시조의 참 모습이 그의 100편이나 되는 시조작품에 고스란히

익혀 있다. 어느 쪽을 들추어 읽어도 우리 시조문학의 본 얼굴을 그대로 만난다.

3장6구12음보! 그 고정된 형식을 글자 하나 덜하지도 더하지도 않으면서 하고픈

말을 여한 없이 다하고 있음을 본다. 이 얼마나 아름다운 모습인가! 시조형식

부터 지키는 노력이 바로 우리 현대시조의 본적지를 지키는 일이 아니고 무엇이

겠는가!

다른 하나는 내용이다. 단시조 한 편 한 편이 그야말로 풀어놓으면 장편소설이

라도 될 만한 내용을 안고 있다. 절절하고 뜨겁고 찬란하다. 100편이니 백 가지

의 사연을 노래했다. 이 놀라운 내용을 만나면 김민정이라는 시조시인의 문학세

계, 그 삶의 진솔한 영역, 철학, 인생을 한 줄 가리움 없이 다 만날 수 있다.

‘이 봄 다시/ 피,겠,어,요/ 그대 깊은 가슴 속에// 뜨거웠던/ 눈맞춤의/ 설레

었던/ 그, 날, 처, 럼// 하아얀/ 향기 날리며/ 봄날 가득 메울래요///’<매화향

기 바람에 날리고 1, 전문> 시집의 첫 작품으로 만나는 맨 앞자리 작품이다. 이

작품을 읽으면 김민정 시인의 참사랑의 품위가 어떠한지를 뜨겁게 만난다.

황진이의 ‘동짓달’이나 정철의 ‘옥이’나 진옥의 ‘철이’등은 에로문학을

연상하게 하지만 김민정의 사랑은 우리 겨레의 전통의식인 ‘은근과 끈기’의 기

법이 완연하다. 사랑의 미학이 의지의 얼굴로 앞에 서 있다.‘그대,/ 이 뜨거운/

수줍음을 아시나요// 남몰래 부끄럽던/ 열정을 피웠지요// 스르르/ 봄눈 감길때/

나는 몰래 피었어요///<동백,전문> 바닷바람 거친 날에도 소롯이 피어나는 동백꽃

으로 자신의 사랑을 고백하는 작품이 정말 정겹고 아름답다. 사랑은 지하수요, 꽃

은 얼굴이다. 모두가 이렇게 티없고 정갈한 순수의 마음을 조각해 놓은 현란한

'파토스'의 모습이 잠정되어 있다. 진실은 언제나 사랑에 이어지기 마련이다.

5. 사랑의 노래

김민정 시조문학의 미학은 사랑의 미학이다. 그만큼 그의 작품의 주제와

소재가 모두 사랑에 있음을 알 수 있다. 그의 시집을 읽으면 누구나 그렇게

알 수 있을 것이다.‘산수유꽃/ 피어서/ 노오란 산자락에// 꽃가지 잡고

서면/ 봄빛 영글어 오는 소리// 내마음/ 푸른 이랑에// 넘쳐나는 봄사연///

<봄>의 전문이다.

열 두 폭 긴 치마에 다소곳이 꽃산자락에 서 있는 한국여인의 모습이 떠

오른다. 발랄한 것이 건강하고 신세대의 모습으로 보이지만 역시 우리 전통

여인의 참모습은 정숙하고 조용한 몸짓에 뜨겁게 솟구치는 사랑의 사연을 엿

보는 듯한 그의 작품에서 보여주는 모습이다. 시조의 언어가 이토록 티없이

깨끗하고 정겹고 아름다울 수가 있을까하고 마음에 가득히 고이는 느낌이 있

다. 단시조 창작에는 철저한 언어경제학이 실천되니까 군더더기나 잡티가 낄

자리가 없기도 하지만 김민정의 시조에는 더더욱 그렇다.

‘개나리 진달래가/ 맞부벼 핀 언덕에// 그대와 내가 서면/ 세상은 참 환한

봄// 꽃길을/ 걸으며 걸으며/ 하루해가 저문다/// <꽃길>의 전문이다. 사랑

하는 이와 만나 가정이란 언덕에 함께 서면 봄날이 왜 아니겠는가! 맛있는

시의 향기가 듬뿍 배어나온다. 사랑 말고 또 무엇을 하겠는가. 김민정의 시조

에는 사랑이 충만하다. 그의 사랑에 대한 메타포에는 계절, 특히 봄이 가득

하고 꽃이 늘 피어 있다.‘제비꽃 산책’,‘기쁨 한 송이’,‘사루비아’

등에서도 다 같은 주제, 다 같은 소재이다. 그런데 왜 권태롭지가 않을까?

다른 시집에서는 이러한 경우 두셋만 읽어도 하품이 나는데 김민정의 시조는

100편을 다 읽어도 전혀 지루하지 않은 까닭이 무엇일까? 그게 대단하다는

거다. 씹을수록 맛이 있고, 먹는 이가 더 잘 먹는다는 말같이 김민정의 시조

를 읽는 이는 다 그런 느낌을 가진다. 맛있고 재미있고 미학이 즐겁다고 말이

다.

김민정의 사랑노래에는 인공조미료가 없다. 청정채소 그것이다. 천년만년

자연의 맛 그대로이다. 그러면서 촌스럽지 않고 얄팍하지 않고 그냥 정겹다.

풋풋하면서도 따뜻하다. 아름답고도 깊이가 있다. 시조의 묘미가 다 살아있다.

말은 적게 하고 뜻은 깊게 가진다는 것 말이다.

6. 맺는 말

김민정의 시조집을 읽으면 시조를 사랑하게 된다. 시조를 쓰고 싶고, 더 알고

싶어진다. 시조가 이렇게 아름답고 좋은 것이구나 하고 감탄한다. 그의 시조는

우리의 전통을 그대로 살리면서 의식은 현대화되어 있고 표현은 갈고 닦아 미학

의 얼굴로 다가선다. 누구나 시조 애호가가 될 수 있고 시조의 세계에 뛰어들고

싶어지게 한다. 형식이 아름답다는 걸 깨닫는다. 어려운 것이 아니고 바로 우리

것이고 우리의 역사냄새와 온도와 알맞은 눈높이의 예술임을 알게 된다.

한국현대시조 100년을 기념한 김민정의 시조집‘사랑하고 싶던 날’은 요즘

시조의 불빛이 사그러드는 듯한 문학의 후미진 구획에까지 찬란한 빛을 조명해

주고 있다. 그런 의미로도 이 시집은 큰 공로를 다한 것이다. 시조의 참맛을 알

고 싶은 분들에게 이 시조집을 들려주고 싶다. 정말 시조의 미학을 우리에게 보

여준 높은 수준의 작품임을 누구도 부인하지 못할 것이다.

문학박사 전재동 <『문예사조』203호, 2007년 여름호 게재>

|

댓글